Plusieurs Directions Learning & Development et DRH s’intéressent à nouveau en France au concept “d’organisation apprenante”, qui a connu son heure de gloire dans les années 1990, grâce au best-seller “La cinquième discipline” de Peter Senge (2,5 millions d’exemplaires vendus !). Ce n’est pas complètement par hasard, car il semble à nouveau évident que la compétivité et la pérénnité d’une organisation reposent bien sur sa capacité à apprendre plus vite et mieux que ses petites camarades !

P. Senge, alors célèbre professeur de management au MIT, intuitait il y a plus de trente ans, que le monde passerait de l’économie hyper-financiarisée des golden boys (avec ses aléas comme l’énorme crise des subprimes, dont nous ne sommes pas totalement remis en Occident) à une “économie de la connaissance“.

Nous nous intéressons aux facteurs facilitant de ce que nous appellerons dans cet article, “l’organisation apprenante et réflexive”. Cette évolution sémantique par rapport au titre de l’ouvrage de Senge nous semble d’autant plus intéressante, que l’IA et la robotisation vont conduire les travailleurs à développer leurs capacités réflexives. Nous passerons aussi en revue, les facteurs limitant la réflexivité, avec un risque corollaire : subir une obsolescence rapide de savoirs et d’employabilité (au niveau de l’individu) ou une perte de savoirs et de compétitivité (au niveau de l’organisation) !

Pourquoi la réflexivité est un outil incontournable de l’organisation apprenante et…compétitive !

La réflexivité est régulièrement évoquée dans nos articles Consulter ici notre dossier du blog C-Campus

À l’échelle à la fois d’une équipe et d’un individu, la réflexivité est un pilier fondamental de l’organisation apprenante de Senge ! En effet, elle relève d’un “processus d’analyse critique de ses propres actions, pensées et façons d’apprendre !”

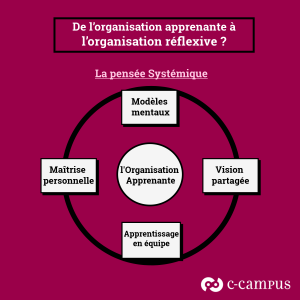

Dans les “5 disciplines” de l’ouvrage éponyme de Senge, la réflexivité correspond à la fois à la “maîtrise personnelle” et à “l’apprentissage en équipe” : autrement dit, à la réflexivité individuelle et à la réflexivité en apprentissages collectifs !

Et ce ce n’est pas qu’un concept : en janvier dernier, nous co-intervenions durant deux jours au séminaire Learning d’une très belle multinationale française, sur ce sujet précis du retour de l’organisation apprenante. Nous y avons travaillé en ateliers avec près d’une trentaine de membres de la fonction Learning, aux actions concrètes à mettre en place, pour favoriser les “apprentissages en équipe”. Et aussi à comment l’équipe Learning elle-même, pouvait rester une “équipe apprenante” !

Senge n’est pas le seul chercheur et universitaire à avoir démontré, la puissance de l’analyse et de l’entretien réflexif. On peut citer aussi par exemple :

- Les travaux de John Dewey (l’apprentissage par l’expérience), de Jean Piaget (le développement cognitif) et de David Kolb (l’apprentissage expérientiel)

- Les liens de la réflexivité avec la montée en compétences et la question de l’apprentissage tout au long de la vie : chez Philippe Carré (l’apprenance), par exemple, ou encore dans les travaux de Pierre Vermersch (l’entretien d’explicitation)

Si on “pousse un peu le bouchon”, les 3 autres “disciplines” de l’organisation apprenante sont aussi de nature réflexive : vision partagée – modèles mentaux – pensée systémique...Mais n’exagérons pas car un autre pilier, réglementaire cette fois-ci, donne encore plus de sens, en France, à l’analyse réflexive : depuis 2018, la loi “avenir professionnel” consacre officiellement la réflexivité, notamment au travers de l’AFEST/FEST. Mais pas uniquement car la réflexivité concerne aussi par exemple les tuteurs et tutrices et leurs alternants – confer la compétence n°8 du référentiel MATU – Maître d’apprentissage – Tuteur

Et bien sûr, l’analyse réflexive ça s’apprend ! À condition d’être accompagné par un formateur, un tuteur, un accompagnateur AFEST ou encore un manager-développeur de compétences ! Si vous voulez devenir un “formateur réflexif” ou un “référent AFEST” mettant la réflexivité au coeur de ses formations “terrain”, contactez-nous, nous avons des formations, outils et solutions à vous proposer : formation@c-campus.fr

Et bien sûr, l’analyse réflexive ça s’apprend ! À condition d’être accompagné par un formateur, un tuteur, un accompagnateur AFEST ou encore un manager-développeur de compétences ! Si vous voulez devenir un “formateur réflexif” ou un “référent AFEST” mettant la réflexivité au coeur de ses formations “terrain”, contactez-nous, nous avons des formations, outils et solutions à vous proposer : formation@c-campus.fr

Comment faciliter la mise en oeuvre de “l’organisation apprenante et réflexive” ?

Au niveau de l’organisation : créer un environnement favorable à la réflexion

Que peut faire la direction d’une organisation pour faciliter le plus simplement possible, l’analyse réflexive chez ses collaborateurs ? Nous avons repéré 3 bonnes pratiques :

- Mettre en place des temps et espaces dédiés (bureaux de réflexion, moments de “pause cognitive” – nous appelons ça chez C-Campus, les pauses structurantes, petits espace-temps de créativité, etc.)

- Favoriser la déconnexion numérique (gestion des notifications de mail, droit à la déconnexion, lutte contre l’infobésité, etc.)

- Intégrer des pratiques de bien-être et de ressourcement et favoriser la “pensée flottante” (espaces de calme pour la méditation, micro-siestes – etc. confer les travaux du Professeur Stanislas Dehaene sur l’apprentissage optimisé)

Au niveau des managers d’équipes et animateurs : encourager la réflexivité dans les pratiques et rituels d’équipe !

Les encadrants, chefs d’équipe ou chefs de projets par exemple, ainsi que les formateurs animant des groupes, peuvent se référer à 3 autres bonnes pratiques :

- Introduire des moments de métacognition. Le chercheur en éducation John Biggs a montré l’intérêt de la métacognition (capacité à réfléchir sur ses propres processus d’apprentissage) — les collaborateurs apprennent mieux quand ils sont acteurs de leur apprentissage, c’est-à-dire quand ils planifient, surveillent et évaluent consciemment leurs manières d’apprendre.

- Instaurer des rituels réflexifs : revue de fin de projet, débriefings de semaine, journal d’apprentissage, rétrospective dans le cadre d’un scrum, retour d’expériences, etc. ou encore la méthode que nous proposons chez C-Campus de réflexivité ante action : le questionnement R.I.E.C.®

- Pratiquer l’apprentissage par l’expérience et l’expérimentation. Nous faisons référence ici aux travaux de David Kolb mais aussi au “tâtonnement expérimental” de Célestin Freinet. On peut utiliser ce principe dans un parcours de formation en groupe, en utilisant comme nous le faisons, la méthode du Trystorming par exemple !

Au niveau des collectifs : encore des bonnes pratiques pour favoriser la réflexivité ensemble !

Les collectifs et équipes peuvent aussi se donner des bonnes pratiques, en voici 4 en bonus :

- Valoriser la culture du feed-back et du droit à l’erreur (confer les recherches d’Albert Bandura sur le renforcement positif)

- Échanger entre pairs et pratiquer la co-réflexion entre apprenants (parmi les 33 techniques de notre jeu La Pédagothèque 1, nous proposons différentes méthodes pour favoriser l’interaction et la réflexivité croisée en formation classique formelle)

- Former les “sachants” à l’accompagnement réflexif des nouveaux ou débutants : dans nos formations de tuteurs, nous leur proposons par exemple d’utiliser l’entretien d’analyse de pratiques, avec notre méthode FAST ©

- Utiliser une IA comme assistant réflexif d’une équipe ou d’un groupe de pairs !

Quels sont les “perturbateurs” de réflexivité, qui finissent aussi par abimer notre compétence et notre compétitivité ?

Sans que la liste soit exhaustive, voici des perturbateurs ou “freins” à la réflexivité, revenant fréquemment dans nos échanges avec nos stagiaires, lors de nos “ateliers réflexifs” ou issus des propres constats de nos clients :

Catégorie #1 : nos propres freins cognitifs et psychologiques

- Nos biais cognitifs qui nous illusionnent : par exemple le biais de confirmation, et aussi l’effet Dunning-Kruger qui nous fait croire que nous sommes déjà très compétents… On peut aussi, apprendre à “résister à soi-même”, confer les recherches du Professeur Olivier Houdé sur les “inhibitions et résistances cognitives”.

- Notre stress excessif et notre surcharge mentale : le neuro-scientifique Jean-Philippe Lachaux explique lui qu’au contraire, lorsque nous sommes pleinement concentrés sur une tâche, avec une intention claire, cela conduit à une diminution de la surcharge mentale, à une réduction de la fatigue et du stress et à une augmentation du plaisir dans l’activité réalisée ! il s’est beaucoup intéressé à cet égard, à l’énorme capacité de concentration qu’ont les sportifs de haut niveau !

- L’automatisation des tâches et l’action machinale : confer le fait de (quand même) ne pas trop se reposer sur les intelligences artificielles

- La peur du jugement et de l’erreur Albert Bandura a bien montré que nous devions plutôt nous situer dans le “sentiment d’auto-efficacité”.

Catégorie #2 : nos freins organisationnels et culturels à la réflexivité

- Une culture d’entreprise tournée excessivement vers l’action immédiate (John B. Biggs à nouveau)

- Le manque de temps et d’espaces dédiés à la réflexion : lorsqu’on a hélas, en permanence le nez dans le guidon et qui plus est, aucun temps d’échange avec nos pairs… (cas par ex. des travailleurs nomades ou en régie, ne croisant quasiment jamais leurs collègues…)

- L’accélération permanente et la précipitation : dans un monde saturé d’informations, de sollicitations numériques et d’obsession de la vitesse et de l’urgence, notre capacité à réfléchir profondément est potentiellement compromise. C’est un thème central chez le sociologue contemporain allemand Hartmut Rosa mais c’est aussi un constat du psychologue et Prix Nobel d’économie Daniel Kahneman : notre pensée profonde est lente ! Les deux vitesses de la pensée

- Un management qui ne valorise pas la remise en question : pourtant nos erreurs sont des sources potentielles de progrès ! Une grande entreprise française d’ailleurs, encourage ses équipes à partager et à apprendre, par un rituel hebdomadaire, de leurs erreurs !

Catégorie #3 : nos freins environnementaux ou nos abus technologiques

- Trop de sollicitations et interruptions e-mails, notifications, réunions…confer aussi l’infobésité ainsi que la dépendance de certains aux notifications : si mon smartphone ne me sonne pas une notification toutes les minutes, c’est mauvais signe, je suis coupé du monde !

- Un environnement de travail bruyant ou inadapté : il est compliqué de réfléchir dans un open space qui n’a pas été aménagé au niveau des matériaux, par ex. avec des textiles spéciaux “absorbant” pour réduire les bruits ! Idem dans les boutiques où la direction met la musique à fond, histoire que les clients et le personnel s’imaginent déambuler dans une boite de nuit tropézienne ou ibizienne, la hype quoi ! Or le neuro-scientifique Antonio Damasio a montré que notre cerveau, pour bien fonctionner, a aussi besoin de calme et de stabilité émotionnelle !

- L’impact de l’hyper-connexion sur la concentration et la réflexion : outre que les écrans finissent par “polluer notre mental”, ils nous empêchent de bien dormir (sommeil profond) ! Or pour bien apprendre, il faut aussi bien dormir, comme le raconte le Professeur Stanislas Dehaene dans son best-seller “Apprendre – les talents du cerveau, le défi des machines”.

Pour conclure, deux questions en suspend…

Pourquoi “l’organisation apprenante et réflexive” est-elle encore peu abordée en France ?

Il serait intéressant de regarder du côté du facteur culturel français. Soyons lucide : en matière de pratiques formatives, bon nombre d’entreprises de notre pays ont parfois tendance à rester sur de vieux réflexes, comme l’achat de prestations externes sur étagères (ou de thèmes à la mode) ou encore les grands déploiements périodiques de formations “obligatoires” (comme si l’on pouvait quelque part “obliger” les gens à apprendre, sans réfléchir !)

Pourquoi cette “tension” constante et même cette opposition dans le monde du travail, entre “action” et “réflexion” ?

L’urgence permanente n’est par exemple pas un mode de fonctionnement normal ! Comme le dit une de nos clientes : “le mode pompier permanent est peut-être aussi dû au fait qu’on veut courir trop de lièvres à la fois ! Au lieu de nous concentrer sur ce qu’on a vocation à faire, qu’on fait assez bien d’ailleurs et qu’on pourrait encore mieux faire, que les autres, si nous restions “focus” !”

Si l’on en croit à nouveau Jean-Philippe Lachaux, notre cliente est dans le juste : ce que Lachaux appelle l’attention sélective, le fait de se focaliser sur un élément particulier à la fois, est indispensable à l’action réfléchie et au fonctionnement cognitif, dans la vie en général !